LESEPROBE

Laufbursche bei Kommerzienrat Schneider

von Johann Meier, Teublitz

„Mach was Gescheites. fang bei der Maxhütte an!" sagte mein Vater, als ich als junger Schulabgänger überlegte, welchen Beruf ich nun ergreifen sollte. Auch mein Vater arbeitete schon seit vielen Jahren in der Maxhütte. Und so kam es, dass ich 1923 als l3-jähriger in der Maxhütte anfing. Allerdings erhielt ich keine Anstellung im Betrieb, sondern wurde als Laufbursche den Herren Rotballer und Hofmann zugeteilt. Jede Woche musste ich die Vormittagsarbeit wechseln. Eine Woche arbeitete ich bei Rotballer, die andere bei Hofmann. Ich musste Schuhe putzen, Teppiche klopfen, den Ofen in der Küchebeizen, abspülen oder auch Ziegen hüten. Mit 16 Jahren wurde ich dem Kommerzienrat Schneider zugeteilt. Obwohl ich nur all zu gern im Werksbetrieb gearbeitet hätte, traute ich es mich dem Kommerzienrat nicht zu sagen. Erst drei Jahre später kam ich als dritter Ofenmann an die Arbeitsstelle, wo auch mein Vater arbeitete. Als Laufbursche war ich eine Art „Mädchen für alles". Ich musste im Haus des Kommerzienrates Schneider 15 Paar Schuhe putzen, die Teppiche klopfen, den Ofen in der Küche heizen, die Kohlen holen, die Asche entleeren und natürlich das gesamte Haus sauber halten. Auch das stündliche Hüten der Gänse gehörte zu meinen Aufgaben. Viel Zeit verbrachte ich in der hauseigenen Gärtnerei. Im Gewächshaus aß ich auch oft zu Mittag. Mein elfjähriger Bruder brachte mir immer von zu Hause das Mittagessen in die Gärtnerei. Der Kommerzienrat besaß auch zwei Hunde, einen Dobermann und einen Foxterrier. Für sie musste ich extra Reis kochen, den die Hunde mit einem ordentlichen Stück Fleisch von mir vorgesetzt bekamen.

Zurück ins Blechwalzwerk

Drei Jahre hatte ich am Ofen gearbeitet, doch nun, nach meiner Entlassung, beschloss ich auf Wanderschaft zu gehen. Ich kehrte der Maxhütte den Rücken und fuhr mit dem Rad als freier Geselle

bis nach Garmisch und Mittenwald. Als ich im folgenden Jahr nach Teublitz zurückkehrte, wurde ich sofort wieder von der Maxhütte übernommen. Zunächst erhielt ich eine Arbeit im Blechwalzwerk.

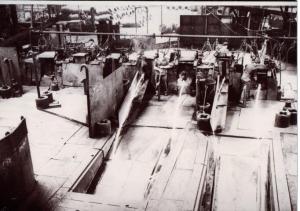

Bald darauf stand ich erneut am Hochofen meinen Mann. Die wirtschaftliche Situation wandelte sich in jenen Jahren rapide. Hatte das Werk 1931 noch wegen mangelnder Auftragslage

Arbeiter entlassen, so herrschte vier Jahre später chronischer Arbeitermangel im Eisenwerk. Im Ofen wurden große Eisenblöcke bei Temperaturen bis 1200 Grad erhitzt, damit sie gewalzt

werden konnten. Die Blöcke lagen im Ofen und mussten von zwei Ofenmännern - der erste auf der Vorderseite, der zweite Ofenmann auf der Rückseite -mit Ofenstangen so gedreht werden, dass

sie ein drehbarer Kran, der mit mechanisch betriebenen Zangen ausgestattet war, herausziehen konnte. Diese zentnerschweren Blöcke wurden auf Rollen zunächst zur Vorwalze, dann zum

Walzwerk befördert. Der dritte Ofenmann musste an den Öfen 1 und II die Ofentür mit Muskelkraft aufziehen und jeden herausgezogenen Block aufschreiben. Dann fuhr der Eisenpflock auf der

Rollbahn hinein ins Walzwerk. Das war eine ungemein gefährliche und harte Arbeit. Schon die geringste Unaufmerksamkeit konnte einen das Leben kosten. Auf den Arbeitskitteln der

Ofenleute perlten Tausende von Schweißtröpfchen. Ich musste jeden Tag schon um 5 Uhr morgens aufstehen, um rechtzeitig an meiner Arbeitsstelle zu sein. Meistens habe ich nur ein Stück trockenes

Brot in den Malzkaffee gebrockt. Erst in der Werkskantine habe ich mittags richtig Brotzeit gemacht, mit einer 30 Pfennig-Lyoner. Wir Arbeiter sind damals noch alle zu Fuß zur

Arbeit gekommen. Im Winter war der Marsch ins Eisenwerk oft eine einzige Strapaze. Wir mussten, da der Weg nicht geräumt war, oft durch hohe Schneewehen stapfen und uns vorwärts kämpfen.

Erst im Jahre 1935 wurden die Teublitzer Straßen gepflastert. Von da an ging es ein wenig leichter. Im Sommer war der Weg zur Maxhütte eher ein Vergnügen, denn eine Last. Des

öfteren sind wir nach der Arbeit noch gemeinsam zum Baden gegangen. Das Wasser der Naab war damals noch herrlich klar. Wir haben zu jener Zeit noch 12 Stunden gearbeitet. Als

dritter Ofenmann habe ich erfahren, wie schwer man sich sein Geld in der Maxhütte verdienen musste. Wir haben furchtbar geschwitzt bei der

Arbeit. Unsere Kehlen waren oft wie ausgetrocknet. Ohne Bier hätte diese Arbeit

kein Mensch auf Dauer ertragen. Auf die wenigen Pausen warteten wir alle sehnsüchtig. Während wir Ofenleute uns ein paar Minuten ausruhen konnten, machten sich die Schmierer ans Schmieren der

Lager. Während der Pause wurden auch die Schrauben nachgezogen. Vor der Meisterbude hing ein Metalldeckel und ein Stück Rundeisen, mit dem der Meister oder der Fertigwalzer

durch Draufschlagen dem Motorwörter das Zeichen zum Einschalten der Motoren gab, mit denen die Walzen getrieben wurden.

Der Maxhütte zur Verfügung

Während des Krieges habe ich dreimal den Bereitstellungsschein erhalten. „Jetzt geht es ab mit dir an die Front", habe ich gedacht. Doch es kam noch ein Schreiben. Darin hieß es: "Sie

stehen der Maxhütte zur Verfügung!" Ich gehörte damit zu den „Unabkömmlichen", die zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Produktion zurückgestellt wurden vom Kriegsdienst. Auf unserer

Schicht arbeiteten während des Krieges viele gefangene Russen. Insgesamt waren wir 30 Leute. 1943/44 haben wir Granatenstahl produziert. Die Blöcke im Ofen durften nicht weißglühend

erhitzt werden. Anschließend mussten sie möglichst „kalt" gewalzt werden. Im abgekühlten Zustand war dieser Granat so spröde, dass er, wenn man ein Stück zu Boden warf,

auseinanderbrach. Es handelte sich um ein rundgewalztes Material, in das man später im Kern noch Löcher bohren musste, die zum Zwecke der Sprengkraft mit Pulver gefüllt wurden. Im

Stabeisenwerk, wo Gefangene eingesetzt waren, wurden damals Rundeisen, Winkel und Flacheisen gewalzt; im Blechwalzwerk Bleche erzeugt und auf der Mittelstrecke Schienen gewalzt. 1943

haben die ersten Ami-Jäger mit Maschinengewehren das Werk beschossen. Sie trafen dabei das Gefangenlager. Auch

später haben immer wieder alliierte Flugzeuge das Eisenwerk in Haidhof umkreist. Wir sind dann jedes Mal raus aus der Halle und haben uns in den Straßengraben geworfen. Zu einer

Bombardierung des Werkes ist es jedoch nicht gekommen. Fliegeralarm gab es vor allem nachts. Ingenieur Dreyer war für die Verdunkelung des Betriebes zuständig. Er war einer der meist

gehassten Männer im Werk Haidhof. In der Werkskantine gab es in der Endphase des 2. Weltkrieges kaum mehr etwas zu kaufen. Ich habe damals, wie so viele andere Arbeiter auch,

Zigarettenstummel gesammelt. Nach der Besetzung des Werkes haben die Amerikaner das Eisenwerk Haidhof gründlich ausgeräumt. Viele Werkzeuge und Maschinen haben sie einfach in den Eselsweiher

geworfen.

Einmarsch der Amerikaner

Ich war zu dieser Zeit nicht mehr im Eisenwerk, denn das war vorübergehend stillgelegt worden. So erlebte ich selbst den Einzug der Amerikaner in meiner Heimatstadt Teublitz. Die

Amerikaner sind 1945 mit vier Panzern auf der Parkstraße nach Teublitz eingezogen. Ich stand mit meiner Tochter auf dem Arm am Straßenrand und beobachtete den Einmarsch der Amerikaner,

allesamt Schwarze. Weiße amerikanische Soldaten konnte ich keine entdecken. Einer der Neger deutete plötzlich mit dem Finger auf mich und meine Tochter und meinte grinsend: „Ich auch

Baby, in Amerika!" Die Besatzungssoldaten suchten in den Häusern nach Waffen und Verpflegung. Offensichtlich konnten einige schwarze amerikanische Soldaten nicht lesen. Sie sahen die

Konservenbüchsen neugierig an, drehten und wendeten sie und rochen, ohne sie aufzumachen, gierig an den Büchsendeckeln. Doch die Amerikaner nahmen nicht nur weg, sie gaben auch.

Ich bekam von einem amerikanischen Soldaten eine Dose Kaffee geschenkt. Als wir den getrunken hatten, schwitzten wir wie die Räuber. Nach vierwöchiger Zwangspause begann die Maxhütte

in Haidhof wieder zu produzieren. Die Ofen wurden wieder angeschürt, und die Walzen begannen sich wieder zu drehen. Fünf oder sechs amerikanische Soldaten hatten sich in der Werkskantine

einquartiert. Sie waren zur Überwachung des Werkes und ihrer Arbeiter eingesetzt. Wenn es ihnen abends zu langweilig wurde, kamen sie zu uns an den Ofen und schauten uns bei der

Arbeit zu. Wir bekamen dann auch Zigaretten von ihnen geschenkt.